OOHニュース

『1.7秒で客のココロを掴むコツ』サイレン代表取締役・グラフィックデザイナー 三堀大介

いわゆる『映画』の誕生、それは1895年リュミエール兄弟が撮影・映写の複合機「シネマトグラフ」を発明したことがきっかけと言われている。しかし「ポスター」という宣伝媒体はその10年前に既に生まれていた。ハリウッド創成期から作品の魅力を伝え、身近なアートとなった映画ポスターの役割、魅力とは?

今回、数多くの映画ポスターを手掛けるグラフィックデザイナーの三堀大介氏にSPACE MEDIAを運営するミューカ代表・大塚省伍が話を聞いた。Netflix配信作品のビジュアルも担当し、秀逸なアートワークを生み出している三堀氏が映画ポスターのデザインについて語る。

一本のドキュメンタリー映画が人生を変えた

大塚:映画ポスターと屋外広告は宣伝ツールという点で通じる部分があると常々思っています。今回多くの人を魅了するコツなども伺えれば。まずはデザインのお仕事を始められたきっかけから教えて下さい。

三堀:もともとは普通の映画少年だったんですが、そのうちポスターやパンフの方が気になってきたんです。それで高校卒業後に武蔵野美大でデザインの勉強をしました。大学では空間デザインを学んだ後、パルコのハウスエージェンシーで渋谷パルコ担当のデザイナーになりました。

最初はディスプレイやイベントのディレクションなど主に空間デザインをやってたんですが、徐々に展覧会などのポスターデザインもやるようになって。いずれは自分の名前で食って行きたいと思っていたので31歳の時に思い切って独立しました。

大塚:独立して最初の大きなお仕事は?

三堀: 最初は全然食えなくて笑。映画の仕事はポツポツ入ってくる感じでしたが、数年経っても仕事が増えなかったので正直ヤメようと思ってたんです。でも、35、36歳の頃ですかね、転機となる仕事と出会ったのは。

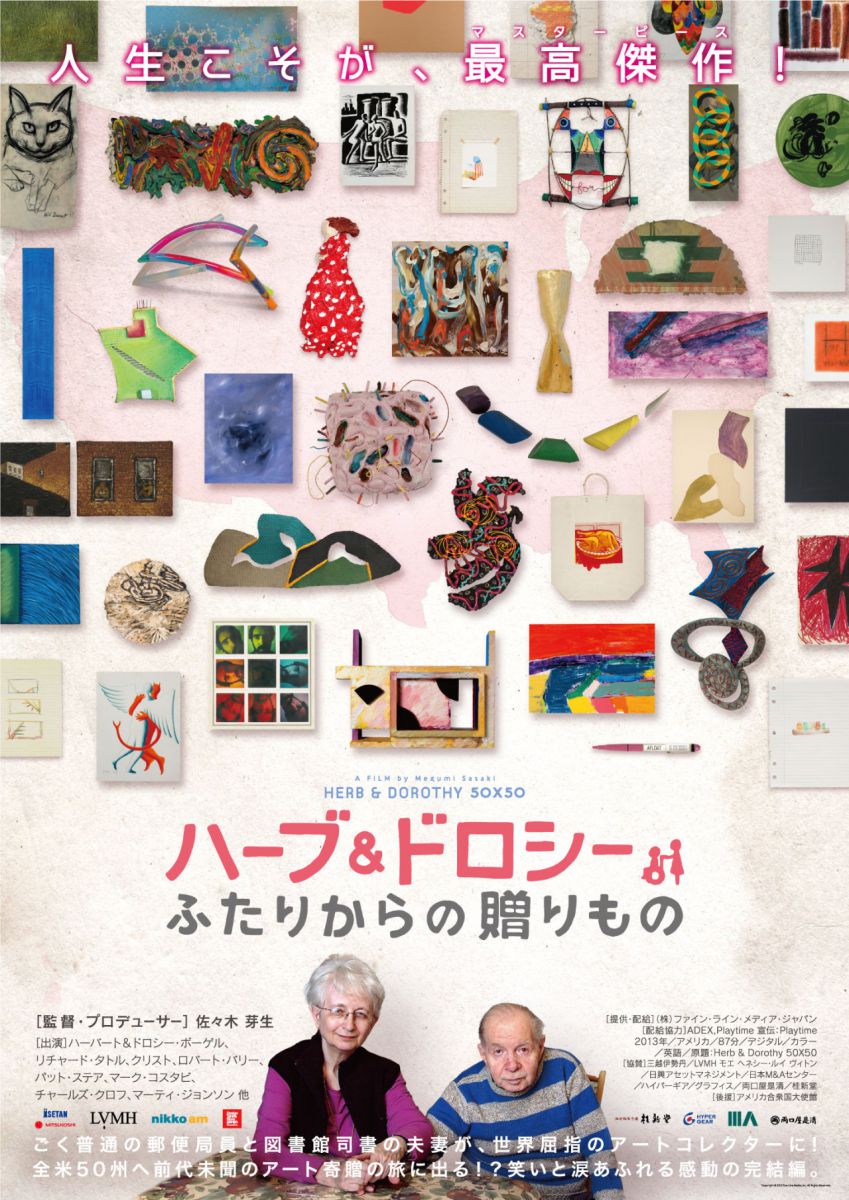

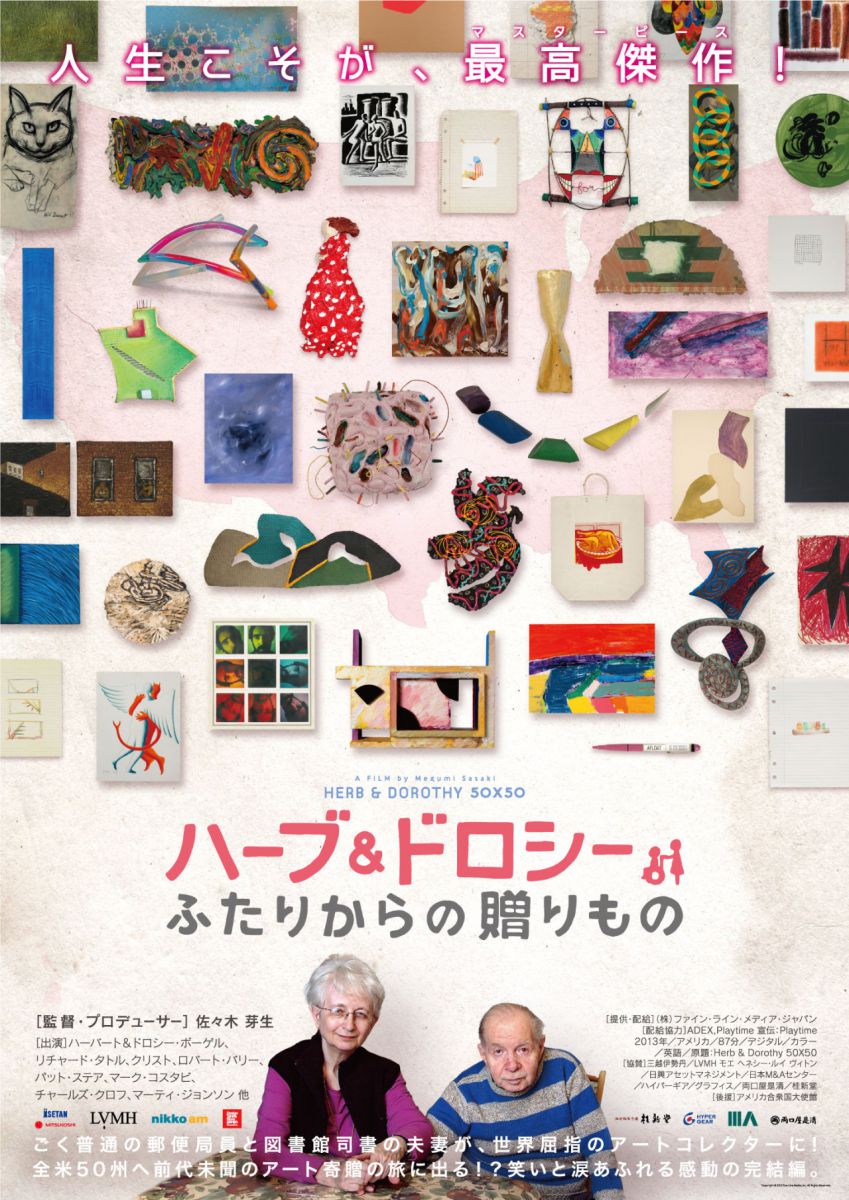

三堀:当時「ハーブ&ドロシー」というドキュメンタリー映画があったんです。NY在住の日本人監督が全米きってのアートコレクターの老夫婦夫婦を追った作品で、日本の配給会社がどこも付かなかった。来日した監督も落胆してNYに帰ろうとしていた前の晩に六本木のカフェで上映会があるというので僕も行ってみたんです。

そこで作品を観たみんなが感動して、これを日本で上映しないのはもったいない、自分たちで上映して行こう!と盛り上がったんです。そのとき僕も心打たれて「この映画のポスターデザインだけやってこの仕事やめよう」と。

三堀:結果、その映画は渋谷のミニシアターで上映され、ドキュメンタリー映画史上最高のヒット作となりロングランに。それがきっかけで映画の仕事で食って行けるようになりました。

大塚:ポスターのデザインに加え、キャッチコピーを考えることもあるんですか?

三堀:その場合もあります。自ら提案することもありますが、多くは宣伝プロデューサーが書いたり、コピーライターが書くことも。基本的に映画でのグラフィックデザインの仕事はポスタービジュアル、チラシの表裏、パンフレットから始まって雑誌、新聞、屋外広告など。公開後のDVDのパッケージデザインで終わる感じですね。

制限時間は『1.7秒』。一瞬で心を掴む、その極意とは?

大塚:映画ポスターを作る時に気をつけていることは?

三堀:とにかくシンプル!入れ込む作業より引く作業が大事。クライアントは情報を盛り込みたがるんですが、ビッグバジェットの作品ほど自然とそういう形になってると思います。例えば、僕が手掛けた映画「デッドプール」のポスター。これも情報を削ぎ落したシンプルの極みですよね。

三堀:さらに前作がヒットしたので2作目は「仲間ができた」というメッセージだけ。端的なフレーズだけで分かってもらえるんです。

.JPG)

大塚:そんな映画ポスターはもちろん、三堀さんの事務所はNetflixのクリエイティブ・エージェンシーとして提携し、動画配信用のビジュアルも手掛けられています。Netflixでもシンプルは重要ですか?

三堀:めちゃくちゃ重要ですね。Netflixが求めるのは文言やキャラ数が極力少なく、シンプルであること。そしてデザインはもちろん、どれだけクリックされるかが大事なポイントですね。

他にもNetflixから言われたキーワードが「1.7秒」。これは幾多の映画作品のタイトルの中から最初の一つを選ぶまでの平均時間。デザイナーに託されているのは、1.7秒の間にクリックしてもらうデザインを作ること。理詰めで考えるというより感覚が大事という気もします。

大塚:すごく徹底されてますね。

三堀:Netflixを観てると、なんでこのシーン使うの?というビジュアルもあったりすると思うんですが、それが一番クリックされるからなんです。ホラー映画でも、実は赤ちゃんが笑っている写真の方が一番反応がよかったり。結局、それが一番いいアートなんですよね。

大塚:映画以外にも多ジャンルのビジュアルを手掛けられています。印象深い作品は?

三堀: 僕は育ちが北海道なんですけど、Jリーグ・北海道コンサドーレ札幌のポスターを一時期担当していたことがあって。故郷を代表するクラブチームというのもあり、思い入れが強い作品ですね。

大塚:このポスターでのこだわりは?

三堀:クラブチームがポスターに一番求めるものは「試合の日程」。他のポスターも同様で、結構大きめに日程が記載されているんです。見た目よりも日程の情報が大事ということで。

ただ、僕は日程表をギリギリの大きさに抑えました。サポーターは日程表に関係なくスタジアムに行くだろうし、それよりもサッカーをあまり知らない人に刺さるポスターにしたかった。そこで、試合中の写真を使い、疾走感と熱さ、パワーを打ち出すことにしたんです。

これはスポーツのポスターですが基本的にやってることは映画と同じ。映画や試合を観る2時間にお金払いたくなるかどうか。僕が仕事で大事にしているポイントはそこにあると思っています。

たとえ映画館が無くなっても、進むべき道がある

大塚:一枚のポスターで多くの人を魅了するコツを教えて下さい。

三堀:やっぱりどこかで見たことのあるモノの要素が必要だと思ってます。例えばアクション映画のポスターにはアクション映画の“匂い”があると思うんです。アクションならではのフォントや色、デザインとか。

金色と黒で浮かび上がるロゴはハリーポッターのようなファンタジーのイメージがありますよね?そんな、誰しもの脳裏に刻まれている記憶・イメージに引っかかる要素を盛り込むことが大切ですね。

基本的に映画を観るお客さんは自分の好きな作品に似た映画を求める傾向があります。「あのときの2時間が楽しかったから、この作品でも同じ体験ができるかも」という心理。心の奥底にある感情にいかに響かせるか、それもポイントですね。

大塚:まさにビジュアルマーケティングですね。OOHにも通じる部分があります。

三堀:デザインという面では一緒ですよね。ほんと1秒、2秒でいかに訴求できるか。一瞬で心をつかむテキスト、デザインが大事だと思います。

大塚:そんな三堀さんが人生で最も衝撃を受けた映画ポスターはなんですか?

三堀:それはアートディレクターの石岡瑛子さんが手掛けた「地獄の黙示録」のポスターですね。描かれているモノが物凄くシンプルなのに奥行きというか宇宙を感じるほどのスケール感があるんですよね。自分の中では究極のポスターです。

石岡さんはこのポスターでコッポラに認められ、その後ハリウッドで活躍するんですが、僕にとって憧れのクリエイターの一人です。

大塚:ところで、去年からのコロナの影響で映画界も大打撃を受けています。三堀さんのお仕事への影響は?

三堀:いやー凄い変わりましたね。こんなに僕らの業界の存在意義が問われることになるとは思いませんでした。改めて映画館に来てもらうこと、映画文化の未来を考えさせられましたね。

コロナ以前から映画ポスターについては、紙文化が無くなると散々言われていましたが、無くならないとはいえ減少の一途をたどっている。でも、たとえ紙が無くなってデジタルだけになっても映画のキービジュアルは必要なので、今後もやることは変わらないと思っています。

僕は印刷物を作るデザイナーではなく、そこに描かれるイメージをデザインしているので、メディアの“乗り物”が変わるだけ。極端な話、映画館が無くなってもやり続ける、そういう思いでやってますね。

大塚:映画の未来について想うことは?

三堀:コロナによってハリウッドも大改革を余儀なくされましたが、それでも大画面、大音量を誇る映画館をベースにしたビジネスモデルにこだわる人が多いのも事実。その気持ちも分かりますが、イチ映画ファンとして少々モヤモヤしてます笑。もっと中長期的な、10年後20年後のお客さんを育てるための対策が必要じゃないかなぁと思ったり。。。

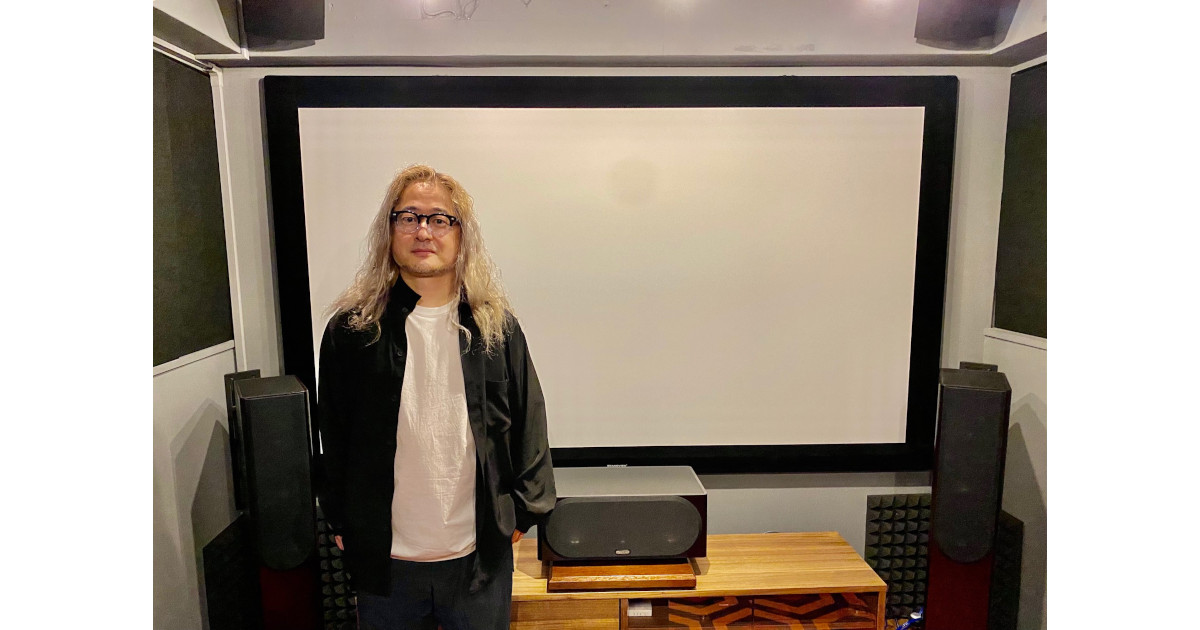

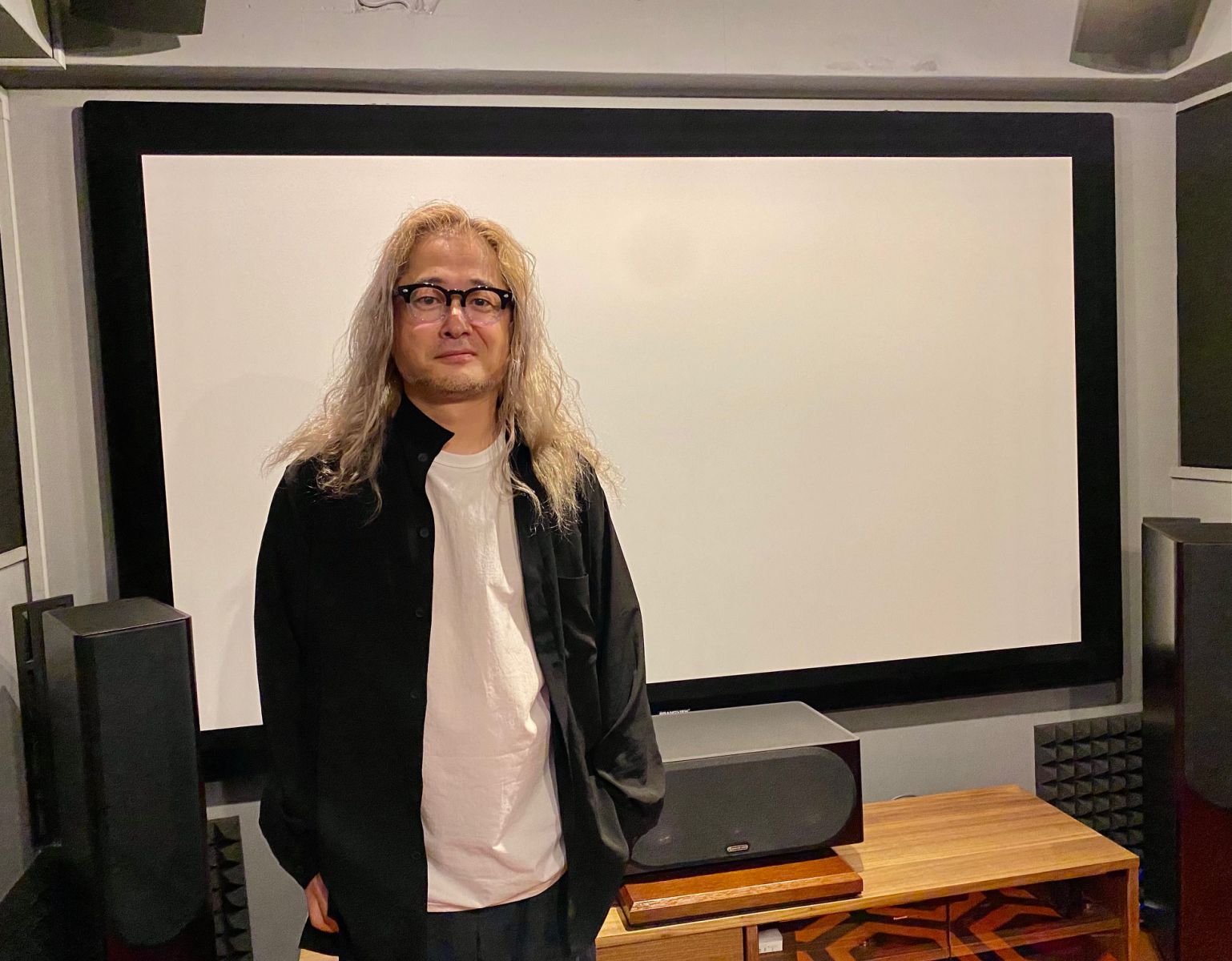

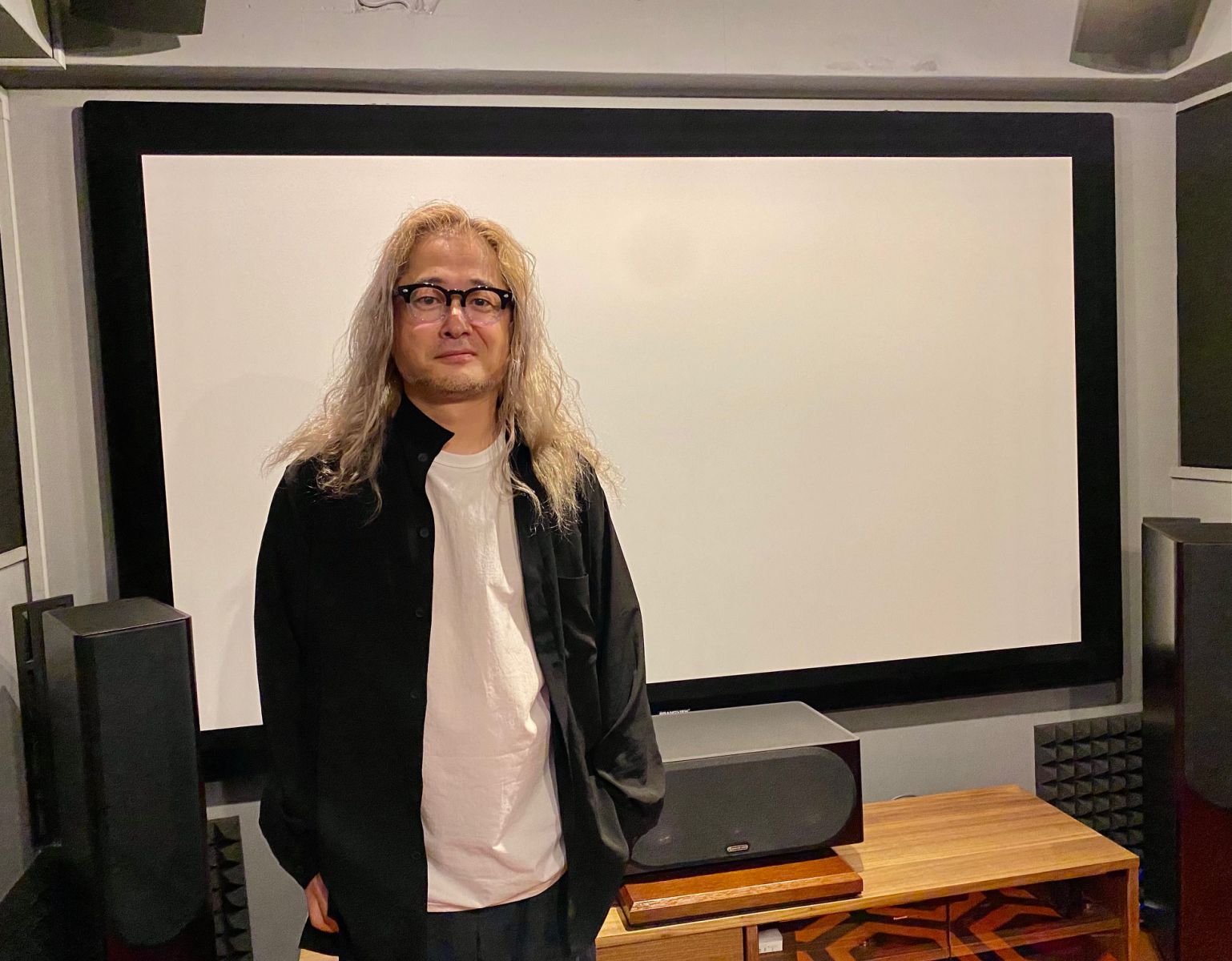

そんな思いもあって、実は会社に試写室を作ったんです。音響はドルビーアトモスを導入し、映像は4KのHDR。おそらくどこの映画館に行ってもここまで強烈な音は聞けないと思ってます。劇場を超える高画質で高音質の映画を贅沢に観たかったんですよね。

大塚:(実際に試写を体験し)いや、凄いですね。画質はもちろん、何よりも音の迫力がすごかった。映画に限らずNBAなどのスポーツ観戦にもピッタリ。僕もいつかこのクオリティの試写室を自宅につくりたいです(笑)

三堀:今やNetflixなどでは最高品質のデータで配信しているので、それをホームシアターで観られたらいいですよね。それもあって、ずっと映画館が好きだったんですが最近は心が揺らいでます。もう自宅でもいいかなって(笑)でも逆に試写室を作ったことで「どうやって映画館に来てもらえるか?」を常に考えるようになりました。それが僕の仕事でもありますし、使命でもあるので。

大塚:今後、挑戦してみたいことは?

三堀:今まで手をつけたことのないジャンルのお仕事をやってみたいですね。たとえば旅行とか。

ツーリズムを謳うポスターも、体験を売る為のものと考えれば映画と同じ形で提案できるかもしれないので興味ありますね。

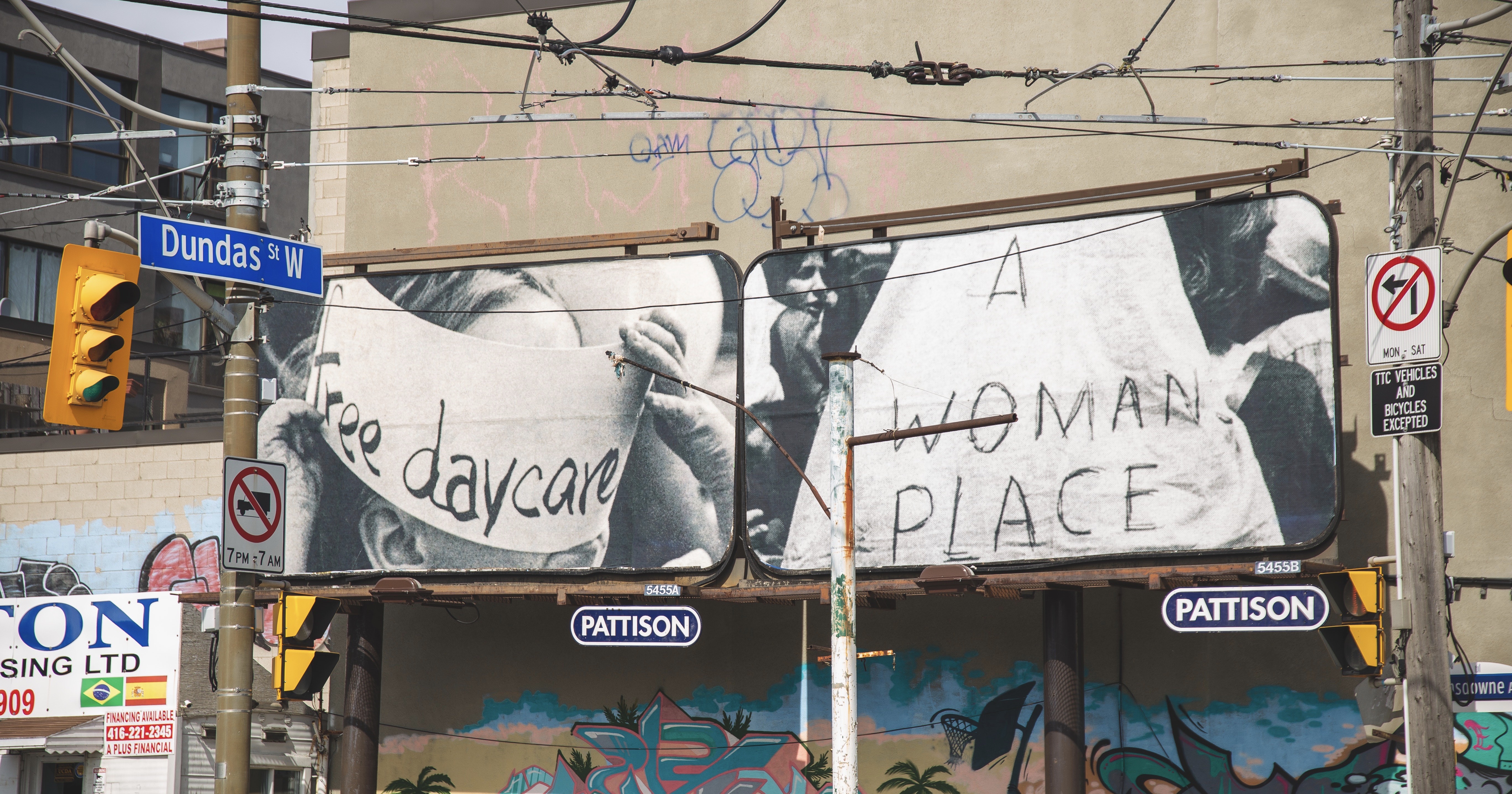

あと、OOHで考えた時に街全体を使ったパブリックアートができたら面白いなと思ってて。街をキャンバスにしたアートフェスとかタイムテーブルのない超短編映画祭をやるとか。広告ではない表現方法でありながら、それが宣伝につながる展開も魅力的ですよね。

大塚:さらに三堀さんは近年映画のプロデュースもされてますよね?

三堀:はい、作り手をサポートしたいと思い、映画そのものをサポートする活動もやっています。今後は「この場所に来ないと観られない映画」を製作して、超限定公開の作品をプロデュースしたいですね。料金も5000円と高額で毎日一組だけが観賞できる映画とか。

スポーツや音楽に在る「ライブ感」を取り入れた興行がこれからの映画館に必要な要素の一つだと思ったり、更にはあえて人を集めないって逆説的な手法とかの可能性とかも追求していきたいと思っています。

まとめ

映画館の閉鎖、客足・興行収入の減少と想像以上に大きな影響を受けた映画界。しかし、21年半ばに入り、米映画館では復活の兆しが見え始めている。ある意味「映画の顔」でもあるアートワーク、宣伝ビジュアルはその一端を担っていると言っても過言ではない。もしかしたら映画復活のカギは映画ポスターの中に潜んでいるのかもしれない。

プロフィール

グラフィックデザイナー 三堀大介

デザイン事務所「有限会社サイレン」代表。ドラマチックな世界観を一枚のグラフィック空間に封じ込めた「情感に訴えるイメージ」を目指し、映画・演劇・ドラマ・音楽などノンジャンルに活躍。印刷物に限らずスマホからサイネージまでディスプレイ表示をターゲットにした視認性も追求している。

取材・文/太田光洋

今回、数多くの映画ポスターを手掛けるグラフィックデザイナーの三堀大介氏にSPACE MEDIAを運営するミューカ代表・大塚省伍が話を聞いた。Netflix配信作品のビジュアルも担当し、秀逸なアートワークを生み出している三堀氏が映画ポスターのデザインについて語る。

一本のドキュメンタリー映画が人生を変えた

大塚:映画ポスターと屋外広告は宣伝ツールという点で通じる部分があると常々思っています。今回多くの人を魅了するコツなども伺えれば。まずはデザインのお仕事を始められたきっかけから教えて下さい。

三堀:もともとは普通の映画少年だったんですが、そのうちポスターやパンフの方が気になってきたんです。それで高校卒業後に武蔵野美大でデザインの勉強をしました。大学では空間デザインを学んだ後、パルコのハウスエージェンシーで渋谷パルコ担当のデザイナーになりました。

最初はディスプレイやイベントのディレクションなど主に空間デザインをやってたんですが、徐々に展覧会などのポスターデザインもやるようになって。いずれは自分の名前で食って行きたいと思っていたので31歳の時に思い切って独立しました。

大塚:独立して最初の大きなお仕事は?

三堀: 最初は全然食えなくて笑。映画の仕事はポツポツ入ってくる感じでしたが、数年経っても仕事が増えなかったので正直ヤメようと思ってたんです。でも、35、36歳の頃ですかね、転機となる仕事と出会ったのは。

三堀:当時「ハーブ&ドロシー」というドキュメンタリー映画があったんです。NY在住の日本人監督が全米きってのアートコレクターの老夫婦夫婦を追った作品で、日本の配給会社がどこも付かなかった。来日した監督も落胆してNYに帰ろうとしていた前の晩に六本木のカフェで上映会があるというので僕も行ってみたんです。

そこで作品を観たみんなが感動して、これを日本で上映しないのはもったいない、自分たちで上映して行こう!と盛り上がったんです。そのとき僕も心打たれて「この映画のポスターデザインだけやってこの仕事やめよう」と。

三堀:結果、その映画は渋谷のミニシアターで上映され、ドキュメンタリー映画史上最高のヒット作となりロングランに。それがきっかけで映画の仕事で食って行けるようになりました。

大塚:ポスターのデザインに加え、キャッチコピーを考えることもあるんですか?

三堀:その場合もあります。自ら提案することもありますが、多くは宣伝プロデューサーが書いたり、コピーライターが書くことも。基本的に映画でのグラフィックデザインの仕事はポスタービジュアル、チラシの表裏、パンフレットから始まって雑誌、新聞、屋外広告など。公開後のDVDのパッケージデザインで終わる感じですね。

制限時間は『1.7秒』。一瞬で心を掴む、その極意とは?

大塚:映画ポスターを作る時に気をつけていることは?

三堀:とにかくシンプル!入れ込む作業より引く作業が大事。クライアントは情報を盛り込みたがるんですが、ビッグバジェットの作品ほど自然とそういう形になってると思います。例えば、僕が手掛けた映画「デッドプール」のポスター。これも情報を削ぎ落したシンプルの極みですよね。

三堀:さらに前作がヒットしたので2作目は「仲間ができた」というメッセージだけ。端的なフレーズだけで分かってもらえるんです。

.JPG)

大塚:そんな映画ポスターはもちろん、三堀さんの事務所はNetflixのクリエイティブ・エージェンシーとして提携し、動画配信用のビジュアルも手掛けられています。Netflixでもシンプルは重要ですか?

三堀:めちゃくちゃ重要ですね。Netflixが求めるのは文言やキャラ数が極力少なく、シンプルであること。そしてデザインはもちろん、どれだけクリックされるかが大事なポイントですね。

他にもNetflixから言われたキーワードが「1.7秒」。これは幾多の映画作品のタイトルの中から最初の一つを選ぶまでの平均時間。デザイナーに託されているのは、1.7秒の間にクリックしてもらうデザインを作ること。理詰めで考えるというより感覚が大事という気もします。

大塚:すごく徹底されてますね。

三堀:Netflixを観てると、なんでこのシーン使うの?というビジュアルもあったりすると思うんですが、それが一番クリックされるからなんです。ホラー映画でも、実は赤ちゃんが笑っている写真の方が一番反応がよかったり。結局、それが一番いいアートなんですよね。

大塚:映画以外にも多ジャンルのビジュアルを手掛けられています。印象深い作品は?

三堀: 僕は育ちが北海道なんですけど、Jリーグ・北海道コンサドーレ札幌のポスターを一時期担当していたことがあって。故郷を代表するクラブチームというのもあり、思い入れが強い作品ですね。

大塚:このポスターでのこだわりは?

三堀:クラブチームがポスターに一番求めるものは「試合の日程」。他のポスターも同様で、結構大きめに日程が記載されているんです。見た目よりも日程の情報が大事ということで。

ただ、僕は日程表をギリギリの大きさに抑えました。サポーターは日程表に関係なくスタジアムに行くだろうし、それよりもサッカーをあまり知らない人に刺さるポスターにしたかった。そこで、試合中の写真を使い、疾走感と熱さ、パワーを打ち出すことにしたんです。

これはスポーツのポスターですが基本的にやってることは映画と同じ。映画や試合を観る2時間にお金払いたくなるかどうか。僕が仕事で大事にしているポイントはそこにあると思っています。

たとえ映画館が無くなっても、進むべき道がある

大塚:一枚のポスターで多くの人を魅了するコツを教えて下さい。

三堀:やっぱりどこかで見たことのあるモノの要素が必要だと思ってます。例えばアクション映画のポスターにはアクション映画の“匂い”があると思うんです。アクションならではのフォントや色、デザインとか。

金色と黒で浮かび上がるロゴはハリーポッターのようなファンタジーのイメージがありますよね?そんな、誰しもの脳裏に刻まれている記憶・イメージに引っかかる要素を盛り込むことが大切ですね。

基本的に映画を観るお客さんは自分の好きな作品に似た映画を求める傾向があります。「あのときの2時間が楽しかったから、この作品でも同じ体験ができるかも」という心理。心の奥底にある感情にいかに響かせるか、それもポイントですね。

大塚:まさにビジュアルマーケティングですね。OOHにも通じる部分があります。

三堀:デザインという面では一緒ですよね。ほんと1秒、2秒でいかに訴求できるか。一瞬で心をつかむテキスト、デザインが大事だと思います。

大塚:そんな三堀さんが人生で最も衝撃を受けた映画ポスターはなんですか?

三堀:それはアートディレクターの石岡瑛子さんが手掛けた「地獄の黙示録」のポスターですね。描かれているモノが物凄くシンプルなのに奥行きというか宇宙を感じるほどのスケール感があるんですよね。自分の中では究極のポスターです。

石岡さんはこのポスターでコッポラに認められ、その後ハリウッドで活躍するんですが、僕にとって憧れのクリエイターの一人です。

大塚:ところで、去年からのコロナの影響で映画界も大打撃を受けています。三堀さんのお仕事への影響は?

三堀:いやー凄い変わりましたね。こんなに僕らの業界の存在意義が問われることになるとは思いませんでした。改めて映画館に来てもらうこと、映画文化の未来を考えさせられましたね。

コロナ以前から映画ポスターについては、紙文化が無くなると散々言われていましたが、無くならないとはいえ減少の一途をたどっている。でも、たとえ紙が無くなってデジタルだけになっても映画のキービジュアルは必要なので、今後もやることは変わらないと思っています。

僕は印刷物を作るデザイナーではなく、そこに描かれるイメージをデザインしているので、メディアの“乗り物”が変わるだけ。極端な話、映画館が無くなってもやり続ける、そういう思いでやってますね。

大塚:映画の未来について想うことは?

三堀:コロナによってハリウッドも大改革を余儀なくされましたが、それでも大画面、大音量を誇る映画館をベースにしたビジネスモデルにこだわる人が多いのも事実。その気持ちも分かりますが、イチ映画ファンとして少々モヤモヤしてます笑。もっと中長期的な、10年後20年後のお客さんを育てるための対策が必要じゃないかなぁと思ったり。。。

そんな思いもあって、実は会社に試写室を作ったんです。音響はドルビーアトモスを導入し、映像は4KのHDR。おそらくどこの映画館に行ってもここまで強烈な音は聞けないと思ってます。劇場を超える高画質で高音質の映画を贅沢に観たかったんですよね。

大塚:(実際に試写を体験し)いや、凄いですね。画質はもちろん、何よりも音の迫力がすごかった。映画に限らずNBAなどのスポーツ観戦にもピッタリ。僕もいつかこのクオリティの試写室を自宅につくりたいです(笑)

三堀:今やNetflixなどでは最高品質のデータで配信しているので、それをホームシアターで観られたらいいですよね。それもあって、ずっと映画館が好きだったんですが最近は心が揺らいでます。もう自宅でもいいかなって(笑)でも逆に試写室を作ったことで「どうやって映画館に来てもらえるか?」を常に考えるようになりました。それが僕の仕事でもありますし、使命でもあるので。

大塚:今後、挑戦してみたいことは?

三堀:今まで手をつけたことのないジャンルのお仕事をやってみたいですね。たとえば旅行とか。

ツーリズムを謳うポスターも、体験を売る為のものと考えれば映画と同じ形で提案できるかもしれないので興味ありますね。

あと、OOHで考えた時に街全体を使ったパブリックアートができたら面白いなと思ってて。街をキャンバスにしたアートフェスとかタイムテーブルのない超短編映画祭をやるとか。広告ではない表現方法でありながら、それが宣伝につながる展開も魅力的ですよね。

大塚:さらに三堀さんは近年映画のプロデュースもされてますよね?

三堀:はい、作り手をサポートしたいと思い、映画そのものをサポートする活動もやっています。今後は「この場所に来ないと観られない映画」を製作して、超限定公開の作品をプロデュースしたいですね。料金も5000円と高額で毎日一組だけが観賞できる映画とか。

スポーツや音楽に在る「ライブ感」を取り入れた興行がこれからの映画館に必要な要素の一つだと思ったり、更にはあえて人を集めないって逆説的な手法とかの可能性とかも追求していきたいと思っています。

まとめ

映画館の閉鎖、客足・興行収入の減少と想像以上に大きな影響を受けた映画界。しかし、21年半ばに入り、米映画館では復活の兆しが見え始めている。ある意味「映画の顔」でもあるアートワーク、宣伝ビジュアルはその一端を担っていると言っても過言ではない。もしかしたら映画復活のカギは映画ポスターの中に潜んでいるのかもしれない。

プロフィール

グラフィックデザイナー 三堀大介

デザイン事務所「有限会社サイレン」代表。ドラマチックな世界観を一枚のグラフィック空間に封じ込めた「情感に訴えるイメージ」を目指し、映画・演劇・ドラマ・音楽などノンジャンルに活躍。印刷物に限らずスマホからサイネージまでディスプレイ表示をターゲットにした視認性も追求している。

取材・文/太田光洋

-

【原宿】HARAJUKU STREET BOARD

【EYE LEVEL MEDIA】明治通り沿いの原宿と渋谷の中間地点に新媒体が誕生! 目線の高さで通行人へ訴求ができます。

-

浜松駅前エリアマネジメント広告「A2」

A2 駅北口 階段 壁面

-

エア造形~壁面・屋上・支柱・吊り下げ・据置などの設置方法いろいろできます~

オリジナルデザインで大きさも自由に、立体造形のサインディスプレイで店舗や会場を装飾してみませんか?